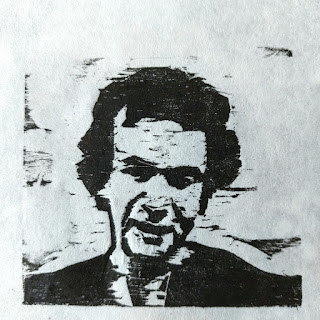

Título Maura Lopes Cançado

Dimensões: 9x9cm

Data: Fevereiro de 2022

Técnica: xilogravura

Filha de José Lopes Cançado e Affonsina Álvares da Silva, Maura foi a nona

entre onze filhos. Nasceu a 27 de janeiro 1929, na próspera fazenda de

seus pais em Minas Gerais, no atual município de São Gonçalo do Abaeté. Oriunda

de uma família católica, não necessariamente mais rica, mas uma das mais

aristocráticas mineira, Maura descendia de figuras históricas com forte

influência e destaque na política mineira e nacional, sobressaindo o nome de

José Maria Lopes Cançado - primo do pai de Maura -, um dos parlamentares

participantes da Constituinte de 1946. A mãe de Maura, por sua vez, é

descendente de Dona Joaquina Pompeu, latifundiária e mítica escravocrata na

história mineira. Assim, cresceu com uma difusa sensação de que nem tudo é

tão difícil como parece na vida.

Filha temporã, sua infância foi cercada de cuidados intensos, por apresentar uma saúde muito frágil. Um ambiente opressivo, onde tinha inveja da irmã mais nova, Selva, por exemplo, por esta poder usar um chapéu vermelho. Principalmente, por que a mãe tinha feito uma promessa de vesti-la apenas de azul e branco, cores da Nossa Senhora, enquanto o pai não permitia que se lhe cortassem os cabelo. A promessa tinha prazo de validade: até que completasse 7 anos. Mas justamente quando deixou de usar as cores, coincidência ou não, ela teve a primeira crise epilética.

Sua imaginação sempre foi intensa fabulando versões de sua própria vida. Contava às amigas de infância que era filha de russos e que um seu tio nascera na China. Aos 14 anos quis estudar alemão para ser espiã nazista, e voar.

Em tempos de estudante, frequentou as boas escolas de elite mineira, tendo por um período estudado em colégio interno em Patos de Minas. Aos quatorze anos começou a frequentar o aeroclube de Bom Despacho com a intenção de tirar o brevê de aviadora. Ali conheceu o jovem de dezoito anos com quem iria se casar, Jair Praxedes, filho de um coronel do exército, de quem engravidou logo após o casamento, realizado apenas no religioso, dando à luz um menino Cesarion - mesmo nome do filho de Cleópatra e Júlio César. A relação durou doze meses. O casamento terminou quando tinha apenas quinze anos de idade, ano também marcado pela morte do pai.

Anos mais tarde a escritora descreveria sua passagem da infância para a adolescência como “superangustiada”, cercada por pesadelos, tanatofobias, ataques de epilepsia, e, segundo relatou no Hospício é Deus, foi abusada sexualmente três vezes por empregados da família. Sobre o breve casamento, Maura admitiu que, durante o curto tempo de matrimônio, no fundo em quem pensava mesmo, sexualmente falando, era no coronel Praxedes, seu sogro, “maravilhoso, alto, imponente e importante”.

Com o filho ainda bebê, a mãe a presenteia com um pequeno avião, um Paulistinha - mesmo sabendo que a filha era epilética -, no qual coloca o nome de “Cesarion”, mas pouco tempo depois, o avião estava completamente destruído num pouso forçado de emergência. Foi então para Belo Horizonte para concluir seus estudos, mas o fato de ser jovem, mulher, divorciada, nos anos 1940, não reverberava bem no tradicional costume mineiro. Com essa espécie de estigma, por ser uma mulher divorciada, perambulou de pensionato em pensionato, até poder se hospedar num luxuoso hotel na cidade. Morando sozinha, estudando duas ou três línguas, passou a frequentar a boemia de Belo Horizonte. Saía muito, fumava, bebia e frequentemente se divertia com esses novos amigos, até que em 1949, aos vinte anos, quando se descreveria como nervosa, doente, magra e sem sono, Maura se interna pela primeira vez na Casa de Saúde Santa Maria, uma clínica psiquiátrica, na capital de Minas Gerais.

O fato é que Belo Horizonte ficara pequena para essa mulher que pensava e se comportava à frente de seu tempo. Sem perspectivas, decidiu então viver no Rio de Janeiro, aos 22 anos, não sem antes, no final dos anos de 1950, internar-se no Hospital Gustavo Reidel, no Engenho de Dentro. Se dizia uma mulher bonita e com uma inteligência acima do normal.

Quando começa a se aproximar de jornalistas do Jornal do Brasil e pelo Correio da Manhã já se percebia uma personalidade sedutora e explosiva. Em menos de 7 anos já teria alguns polêmicos contos publicados no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, passando a conviver e a beber com intelectuais e escritores como Ferreira Gullar, Carlos Heitor Cony, Assis Brasil e Reynaldo Jardim.

Os ventos iam de encontro a Maura, pois coincidentemente o Suplemento Dominical tinha aberto espaço para essa nova geração de escritores, jornalistas e críticos que ainda contava com Ferreira Gullar, Mário Faustino, Clarice Lispector e José Louzeiro. alguns destes se tornariam platéia cativa para as histórias fantásticas de Maura.

Para se ter uma idéia da influência deste caderno do Jornal do Brasil, a arte de vanguarda tinha seu lugar de discussão no Suplemento Dominical, onde, entre outras coisas, o poeta Mário Faustino assinava a revolucionária página “Poesia-Experiência” e onde também foi publicado, em 1959, o famoso Manifesto Neoconcreto.

Quando o jornalista Sebastião de França, que morava na mesma pensão de Maura, nas proximidades da rua Riachuelo, trouxera o original de um poema para o parecer de Assis Brasil junto a uma advertência, “ela é maluca e bipolar," Assis responde: “Então somos dois”.

Aprovado pela editoria, o poema sai na primeira página do Suplemento Dominical em 24 de agosto de 1958, ao lado de um artigo e um outro poema: O artigo era da temida Barbara Heliodora sobre a visita do ator e teatrólogo Alessandro Fersen, e sua montagem Il Diavolo Peter, no Brasil. O poema ao lado, era de um poeta amazonense, o bissexto Antisthenes Oliveira Pinto, um dos articuladores do Clube da Madrugada manauara.

No período em que colaborou com esses jornais, teve sucessivas crises que a levaram a hospitais psiquiátricos, sendo que boa parte dessas internações foram voluntárias. Uma das primeiras dessas crises mais evidentes acontece justamente quando da publicação de “No quadrado de Joana”, conto publicado na primeira página do SDJB, onde a personagem catatônica, obsessiva, anda em linha reta, sem parar, pelo pátio quadrado de um hospício. Na ocasião, Maura agradece tão exageradamente a Reynaldo Jardim, que o episódio é narrado da seguinte forma pelo jornalista José Louzeiro, colega de Maura no Suplemento Dominical, “Ela ficou tão surpresa que no dia seguinte, nós estávamos na redação – era uma redação só para o suplemento, um espaço muito bem iluminado, o chão muito cheio de sinteco –, ela se atirou no chão pra agradecer o Reynaldo Jardim, de joelhos. Escorregou, esfolou os dois joelhos, nos deu um trabalho… Tivemos que levar Maura na farmácia pra remendar o joelho, ficou todo esfolado. Essa era a Maura.”

Segundo Carlos Heitor Cony, este foi o início de uma série de contos magistrais. Cony declarou certa vez que a comparavam a Katherine Mansfield, em Mary McCarthy e, principalmente, em Clarice Lispector, que parecia a influência mais próxima da desconhecida contista. “Estava longe de ser uma imitadora. Seu universo era mais denso e concentrado naquilo que, mais tarde, ficamos sabendo ser a sua loucura”, conclui Cony.

Maura se tornou escritora revelação de 1958 quando publicou em 16 de novembro “No quadrado de Joana”. Um conto que traz uma personagem catatônica, cuja obsessão é andar em linha reta no pátio do hospício, conto, inclusive, que chega a ser elogiado por Clarice Lispector. No ano seguinte publica 3 contos no Suplemento Dominical, "O Rosto" em 19 de abril, "Introdução a Alda" na edição de 22 de agosto e "O Sofredor do ver" em dezembro do mesmo ano. No ano de 1961 publica "Rosa recuada" em maio, e em julho publica um de seus mais tocantes contos, "Espiral ascendente", que traz uma experiência real: a autora ao encenar uma peça de teatro no papel de Ofélia, a personagem de Shakespeare - numa apresentação ao ar livre - tirou a roupa, postou-se no alto de uma pedra e ameaçou jogar-se de uma cachoeira. Uma situação que lembra bem o Teatro da Crueldade de Antonin Artaud no limite da fronteiras da sanidade, entre a arte e a vida. Outros 2 contos, "A menina que via o vento" e "Espelho morto" seria publicados respectivamente em dezembro de 1964 e novembro de 1965.

Já, tanto nesses primeiros contos, como em seu primeiro livro Hospício é Deus, apresentava uma escrita diferente. Uma preferência pela técnica narrativa da autoficção, permeada por uma veia confessional. Não por acaso o crítico Assis Brasil, um dos poucos, senão o único crítico renomado a analisar seu livro de contos, a considerava uma revelação literária da virada dos anos 50 para os 60.

Ainda trabalhando na redação do Jornal do Brasil, tinha surtos bipolares. Num dos episódios de extrema agressividade, Maura atirou uma máquina de escrever pela janela da redação do JB. Também chegou a jogar uma estante sobre um colega sem nenhum motivo aparente. Reconhecendo sua própria fragilidade se internou voluntariamente, em 1959. Internou-se no Hospital Gustavo Riedel do Engenho de Dentro, ficando entre outubro de 1959 e março de 1960.

Nesse período, já com 30 anos. Por sugestão de Reynaldo Jardim, escreveu o diário que viria a ser publicado cinco anos mais tarde como O hospício é Deus: diário I, publicado em 1965, enquanto os contos que haviam sido lançados no Jornal do Brasil e no Correio da Manhã viriam a ser publicados na coletânea O sofredor do ver, seu segundo e último livro com uma coleção de contos, em 1968.

Em O Hospício É Deus, descreve a infância passada na fazenda e

analisa os precoces embates em seu mundo interior. As expressões e modo de

narrar, denotam o contexto opressivamente religioso e católico que a obrigara a

usar azul e branco até os 7 anos de idade. Denuncia os abusos

sofridos por Maura e outros pacientes no Gustavo Riedel e foi um

marco na luta antimanicomial:

“Durvalina tem um olho roxo. Está toda contundida. Não sei como alguém não

toma providencias para que as doentes não sejam de tal maneira brutalizadas.

Ainda mais que Durvalina se acha completamente inconsciente. Hoje fui ao

quarto-forte vê-la. […] o professor Lopes Rodrigues,

diretor-geral do Serviço Nacional de Doenças Mentais, proferiu, aqui,

um discurso, na porta (nas portas, porque são três) do quarto-forte,

dizendo mais ou menos isto: Este quarto é apenas simbólico, pois na moderna

psiquiatria não o usamos’. Por que então estes quartos nunca estão vagos?”.

Os diários teriam supostamente uma segunda parte que foi esquecida por José Álvaro, editor do livro, dentro de um táxi. Nunca foi encontrada.

Após este período de internação, já passava por dificuldades financeiras,

dividindo apartamento na rua Riachuelo com uma bailarina e trabalhando como

escrevente datilógrafa no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro. Permaneceu

nesse trabalho, como funcionária pública, por oito anos, sempre entre uma

licença e outra para se internar ainda às custas do IPASE, o extinto Instituto

de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.

Já nos anos 1970, estava num estado de completa pauperização. Dependia da ajuda

de amigos e de seu incansável filho, Cesarion, agora com 27 anos. Ele a

acompanhava e custeava as internações, algumas pela via de convênios médicos.

Segundo Carlos Heitor Cony, quando calma, era uma mulher “doce, amante, querendo aprender tudo para melhor desprezar o mundo e a humanidade. A literatura poderia ser o seu refúgio, se Maura acreditasse nela mesma e na própria literatura. Lia pouco, observava muito; sua frase era simples, não erudita, mas de uma precisão cruel. Não era feia, mas se julgava belíssima.”

Numa dessas internações, na noite de 11 de abril de 1972, Maura, recolheu-se à

noite para dormir. Cerca de três horas depois, foi até o consultório médico,

dizendo a uma funcionária que havia matado uma das pacientes, que se encontrava

na enfermaria do Hospital Casa de Saúde Dr. Eiras, no Rio de Janeiro.

Tratava-se de uma jovem grávida, morta por estrangulamento, com uma faixa de

pano rasgada de um lençol. O médico plantonista relatou que Maura assumiu a

responsabilidade pela morte da jovem paciente.

Maura foi julgada pelo Tribunal do Júri e, em 15 de outubro de 1974. Foi

considerada inimputável - incapaz de responder ao caráter criminal dos fatos

cometidos. O juiz aplicou uma medida de segurança de internação em um

estabelecimento psiquiátrico judiciário com uma duração de seis anos.

Nesta época, o manicômio judiciário do estado do Rio de Janeiro não aceitava mulheres e as clínicas e hospitais psiquiátricos particulares se recusavam a recebê-la. Maura foi então enviada à Penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, onde ficaria por 6 anos.

A jornalista Margarida Autran encontrou a escritora em julho de 1977 no Hospital Penal da Penitenciária Lemos de Brito. Encontrou-a abandonada, numa cela imunda, infestada de percevejos. A jornalista a descreve como uma mulher envelhecida, desnutrida, parcialmente cega e com dentes podres, sem nenhum acompanhamento psiquiátrico. O banho de sol lhe era negado, por seu comportamento constantemente irascível, e seu único contato com o mundo era um radinho de pilha. Por meses ninguém a visitava. José Louzeiro e outros amigos do Sindicato dos Escritores do Município do Rio de Janeiro, compadecisdos, se prontificaram, à época, a pagar uma clínica psiquiátrica e a operação de cataratas, tendo votado a enxergar. Mas depois de seis anos de reclusão no hospital psiquiátrico, Maura foi solta em 1980, passando por várias outras clínicas nos 13 anos seguintes, sem nunca mais voltar a escrever.

Nos últimos anos, com a saúde debilitada pela asma e por não aceitar parar de

fumar, passou a ser constantemente internada no Centro de Terapia Intensiva. Em

19 de novembro de 1993, Maura faleceu vítima de insuficiência respiratória

decorrente de “doença pulmonar obstrutiva crônica”, aos 64 anos de idade, no

Rio de Janeiro (RJ)

“Morreu

esquecida e conformada, aparentemente curada da loucura que a levou a diversas

internações em hospícios e clínicas particulares”, escreveu Carlos Heitor Cony

(1916-2018), em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo em junho de

2007.

No mesmo ano, Flávio Moreira da Costa organizou no Brasil a obra “Os melhores

contos de loucura”, na qual é a única escritora mulher, que ainda estaria na

expectativa de ser revisitada. Em 2011, a Confraria dos Bibliófilos do Brasil

reeditou pela primeira vez a íntegra do livro “O sofredor do ver” que possuía

apenas uma edição conhecida e muito rara datada de 1968.