Corria o ano de 1911. Vejam vocês: — 1911! O bigode do kaiser estava, então, em plena vigência; Mata-Hari, com um seio só, ateava paixões e suicídios; e as mulheres, aqui e alhures, usavam umas ancas imensas e intransportáveis. Aliás, diga-se de passagem: — é impossível não ter uma funda nostalgia dos quadris anteriores à Primeira Grande Guerra. Uma menina de catorze anos para atravessar uma porta tinha que se pôr de perfil. Convenhamos: — grande época! grande época! Pois bem. Foi em 1911, tempo dos cabelos compridos e dos espartilhos, das valsas em primeira audição e do busto unilateral de Mata-Hari, que nasceu o Flamengo. * Em tempo retifico: — nasceu a seção terrestre do Flamengo. De fato, o clube de regatas já existia, já começava a tecer a sua camoniana tradição náutica. Em 1911, aconteceu uma briga no Fluminense Discute daqui, dali, e é possível que tenha havido tapa, nome feio, o diabo. Conclusão: — cindiu-se o Fluminense e a dissidência, ainda esbravejante, ainda ululante, foi fundar, no Flamengo de regatas, o Flamengo de futebol. Naquele tempo tudo era diferente. Por exemplo: — a torcida tinha uma ênfase, uma grandiloqüência de ópera. E acontecia esta coisa sublime: — quando havia um gol, as mulheres rolavam em ataques. Eis o que empobrece liricamente o futebol atual: — a inexistência do histerismo feminino. Difícil, muito difícil, achar-se uma torcedora histérica. Por sua vez, os homens torciam como espanhóis de anedota. E os jogadores? Ah, os jogadores! A bola tinha uma importância relativa ou nula. Quantas vezes o craque esquecia a pelota e saía em frente, ceifando, dizimando, assassinando canelas, rins, tórax e baços adversários? Hoje, o homem está muito desvirilizado e já não aceita a ferocidade dos velhos tempos. Mas raciocinemos: — em 1911, ninguém bebia um copo d’água sem paixão. Passou-se. E o Flamengo joga, hoje, com a mesma alma de 1911. Admite, é claro, as convenções disciplinares que o futebol moderno exige. Mas o comportamento interior, a gana, a garra, o élan são perfeitamente inatuais. Essa fixação no tempo explica a tremenda força rubro-negra. Note-se: — não se trata de um fenômeno apenas do jogador. Mas do torcedor também. Aliás, time e torcida completam-se numa integração definitiva. O adepto de qualquer outro clube recebe um gol, uma derrota, com uma tristeza maior ou menor, que não afeta as raízes do ser. O torcedor rubronegro, não. Se entra um gol adversário, ele se crispa, ele arqueja, ele vidra os olhos, ele agoniza, ele sangra como um césar apunhalado. Também é de 911, da mentalidade anterior à Primeira Grande Guerra, o amor às cores do clube. Para qualquer um, a camisa vale tanto quanto uma gravata. Não para o Flamengo. Para o Flamengo, a camisa é tudo. Já tem acontecido várias vezes o seguinte: — quando o time não dá nada, a camisa é içada, desfraldada, por invisíveis mãos. Adversários, juizes, bandeirinhas tremem então, intimidados, acovardados, batidos. Há de chegar talvez o dia em que o Flamengo não precisará de jogadores, nem de técnicos, nem de nada. Bastará a camisa, aberta no arco. E, diante do furor impotente do adversário, a camisa rubro-negra será uma bastilha inexpugnável.

[FLAMENGO SESSENTÃO Manchete Esportiva, 26/11/1955 .Nelson Rodrigues. A Sombra das Chuteiras Imortais]

Contentemo-nos com a Ilusão da Semelhança, porém, em verdade lhe digo, senhor doutor, se me posso exprimir em estilo profético, que o interesse da vida onde sempre esteve foi nas diferenças,

O rio que passou...

O poeta Moacyr Luz lançou um livro fundamental. Não chega ao Nobel, mas é um desses livros tal como Minutos de Sabedoria. Abre numa página por dia, e apenas deixe-se tocar pela Luz.

Certa vez, numa entrevista, o jornalista faz uma pergunta filosófica ao ilustrador deste livro: Onde queres ser enterrado? Ele prontamente vira-se e responde. Quero ser cremado e que minhas cinzas sejam espalhadas por todos os bares que passei. Um infeliz diz lá de trás: vai faltar cinza! O entrevistado prontamente responde, completa com a de um cavalo velho.

Dica do grande Bruno Bastos.

Certa vez, numa entrevista, o jornalista faz uma pergunta filosófica ao ilustrador deste livro: Onde queres ser enterrado? Ele prontamente vira-se e responde. Quero ser cremado e que minhas cinzas sejam espalhadas por todos os bares que passei. Um infeliz diz lá de trás: vai faltar cinza! O entrevistado prontamente responde, completa com a de um cavalo velho.

Dica do grande Bruno Bastos.

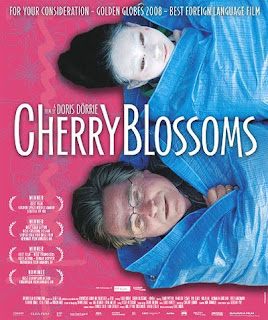

Cherry Blossoms

A diretora Doris Dörrie aprendeu bem com o realismo italiano. Filme com criança, cachorro e velho sempre comove. Prova disso é que tudo junto e bem feito vira um clássico como Umberto D.. Cherry Blossom é um filme absolutamente comovente pois trata essencialmente da estória de amor entre Trudi e Rudi, ambos interpretados pelos impressionantes atores Hannelore Elsner e Elma Wepper. Melhor dizendo, o filme conta a estória de duas pessoas que dividem uma cama em comum por toda uma vida conhecendo-se apenas parcialmente. Pensamo que o filme começa quando Trudi descobre que seu marido, Rudi, sofre tem uma doença terminal. Ela decide não contar nada ao marido e fazer com que aquele homem metódico que pega diariamente o trem das 7:28 da manhã a estação de Weilheim para o trabalho, torne-se menos rígido e mais aberto aos ensinamentos que a vida possa lhe proporcionar. Rudi é duro. A princípio se recusa visitar os filhos. Preferia esperar mais um ano até se aposentar. No fundo, sabe que com o passar dos anos já não tem mais espaço na vida dos filhos: um deles, o mais novo Karl, vive em Tóquio, e os outros dois vivem em Berlim. O mais velho é casado e com dois filhos viciados em joguinhos eletrônicos. A do meio, Karolin é homosexual e cheia de estigmas apaziguados por sua companheira, a adorável Franzi . As suspeitas de Rudi sobre o descaso dos filhos se confirmam quando chega a casa dos filhos. Os velhos, nem tão velhos assim, se tornam um estorvo. Trudi tenta apaziguar o ambiente que nem chega a ser hostil. É pior. É apenas indiferente de ambas as partes. Assim o filme caminha por mais de 40 minutos. Pensei: Bomba. Tempo perdido.

Insisti. Ainda na casa dos filhos, Trudi tenta convencer o marido para que visitem o monte Fuji. Pede alto , mas apenas convence Rudi e ela que visitem o Báltico, lugar que nunca conheceram. Num desses dias, acontece algo inesperado que passa ser o ponto central da estoria. Com os filhos sem tempo nem paciência para os pais, Frenzi decide levar Trudi a uma apresentação de Butô - uma espécie de sonho e pequeno segredo que guarda em si. Rudi, duro, fica fora esperando e talvez pensando que aquela porcaria poderia terminar logo para irem ver a cidade. Trudi consegue ao menos ver uma performance de teatro Butô, que ela adora e Rudi não suporta. Dentro, Trudi e Frenzi se emocionam juntas com a apresentação. Na segunda viagem que ele aceita fazer com a mulher, ir a um hotel beira-mar no Báltico, acontece algo inseperado. Numa noite, após um sonho com uma dançarina mascarada de Butô, no hotel à beira do Báltico, Trudi morre. E neste momento o filme comeca.

A morte de Trudi torna Rudi um homem devastado pela perda e também por algo a meio caminho da culpa pela desatenção e pela solidão da viuvez. Ainda meio desorientado, chega a Tóquio para passar uns tempos com o filho. A vida num país onde não entende a língua e menos ainda os códigos, é difícil. Aliado a isso, o filho que trabalha muitas horas por dia, não tem tempo para o pai, que vive confinado num apartamento mínimo. Para não submergir no tédio e passar o tempo da melhor maneira possível, cozinha, limpa a casa, tenta fazer a vida do filho mais fácil, sem encontrar muita receptividade ou reciprocidade do rapaz. Rudi pouco pouco passa a deambular pela cidade como Ariadne, amarrando uns lenços em lugares estratégicos para saber o caminho de volta. Um momento emocionante é quando passa a usar as roupas da mulher na tentativa de mostrar-lhe o lugar onde sempre teve vontade de estar mas não pôde. Quando encontra Yu, uma artista de rua que executa Butô num parque cercado por cerejeiras, o homem seco e metódico se torna uma pessoa diferente que percebe aos poucos o quão estúpido foi por sua insensibilidade. Yu e Rudi mal conseguem se entender flaando um inglês pralá de sofrível. Mas o essencial sim, que é viuvo e que sente falta de sua mulher. Yu passa muitas horas do dia com Rudi. Leva-o para conhecer Tóquio, vê as fotos de Trudi caracterizada em Butô, almoçam juntos, passeiam e, religiosamente, no fim do dia ela o deixa na estação de trens para voltar para casa. Num desses retornos, Rudi decide não ir para casa e seguir Yu até sua casa, descobrindo que ela é uma espécie de mendiga, sem casa ou paradeiro.

Rudi dorme do lado de fora de sua barraca de camping, e é nesse dia então que decide acompanhá-lo a uma viagem ao Monte Fuji, o maior do Japão. Trudi revelara a Rudi, uma vez, que muito queria visitar a montanha. Yu decide acompanhá-lo. Instalados num hotel barato, ficaram vários dias esperando até que o Fuji ficasse visível por trás da névoa que o cobria. Numa noite de lua cheia, finalmente, o desejo de Trudi se concretiza. No meio da noite, Rudi se maquia, veste as roupas de Butô da mulher, sai do quarto que Yu e ele dividiam e vai até a beira do lago Kawaguchi. Encena passos alguns passos de Butô, cai e morre.

A grande, grande, grande sacada, dentre as muitas sacadas deste filme é o contraponto entre o encontro de Rudi com Yu sob um parque de cerejeiras, que somente floram por uma ou duas semanas no início da primavera, e o fim de tudo em frente ao monte Fuji: A esperança que sente ao encontrar Yu sob um jardim de cerejeiras, justamente as flores chamadas como “símbolos da impermanência,” e a morte frente a permanencia rochosa e monumental da montanha. Cidadãoquevaiescrevertese, pensa bem se não é isso?

O filme podia ter acabado ai, deixando esse tom sentimental no ar. Mas Doris Dörrie que aprendeu bem com o realismo italiano, deu um drible de classe no espectador emotivo acostumado com o neorealismo italiano. Corta e continua em Weilheim. Ultima cena. Após o enterro, os filhos se reunem ao redor de uma mesa e comentam o segredo que deveriam manter: a vergonha de ter um pai morto, num quarto de hotel do Japão, com uma jovem de 21 anos, e vestido de mulher. Pensando bem, um final ótimo. Essa Doris Dörrie é pessoa que causa constrangimento no meio cinematográfico, pois pensa bem, se a Sofia Coppola gastou 4 milhões de dólares para fazer uma bomba de filme sobre o Japão chamado Lost in Translation, e essa moça faz um filme ótimo - com atores conhecidos apenas na Bavária, cheios de contrapontos entre sensibilidade e imagens cruas - , quem no final das contas tem razão sobre essa ilusão que é o cinema?

Música do dia: Blue Alert. Madeleine Peyroux

http://www.youtube.com/watch?v=QMJMsIaRYDQ

(Este filme deve estar em cartaz longe se sua casa, num cineclube semi-falido e frequentado por gente do tipo inteligentepracarambacomóculosdearmaçãolaranja, portanto pare de ler agora, já que a título gracioso enchi o resumo de spoilers)

Insisti. Ainda na casa dos filhos, Trudi tenta convencer o marido para que visitem o monte Fuji. Pede alto , mas apenas convence Rudi e ela que visitem o Báltico, lugar que nunca conheceram. Num desses dias, acontece algo inesperado que passa ser o ponto central da estoria. Com os filhos sem tempo nem paciência para os pais, Frenzi decide levar Trudi a uma apresentação de Butô - uma espécie de sonho e pequeno segredo que guarda em si. Rudi, duro, fica fora esperando e talvez pensando que aquela porcaria poderia terminar logo para irem ver a cidade. Trudi consegue ao menos ver uma performance de teatro Butô, que ela adora e Rudi não suporta. Dentro, Trudi e Frenzi se emocionam juntas com a apresentação. Na segunda viagem que ele aceita fazer com a mulher, ir a um hotel beira-mar no Báltico, acontece algo inseperado. Numa noite, após um sonho com uma dançarina mascarada de Butô, no hotel à beira do Báltico, Trudi morre. E neste momento o filme comeca.

Rudi dorme do lado de fora de sua barraca de camping, e é nesse dia então que decide acompanhá-lo a uma viagem ao Monte Fuji, o maior do Japão. Trudi revelara a Rudi, uma vez, que muito queria visitar a montanha. Yu decide acompanhá-lo. Instalados num hotel barato, ficaram vários dias esperando até que o Fuji ficasse visível por trás da névoa que o cobria. Numa noite de lua cheia, finalmente, o desejo de Trudi se concretiza. No meio da noite, Rudi se maquia, veste as roupas de Butô da mulher, sai do quarto que Yu e ele dividiam e vai até a beira do lago Kawaguchi. Encena passos alguns passos de Butô, cai e morre.

A grande, grande, grande sacada, dentre as muitas sacadas deste filme é o contraponto entre o encontro de Rudi com Yu sob um parque de cerejeiras, que somente floram por uma ou duas semanas no início da primavera, e o fim de tudo em frente ao monte Fuji: A esperança que sente ao encontrar Yu sob um jardim de cerejeiras, justamente as flores chamadas como “símbolos da impermanência,” e a morte frente a permanencia rochosa e monumental da montanha. Cidadãoquevaiescrevertese, pensa bem se não é isso?

O filme podia ter acabado ai, deixando esse tom sentimental no ar. Mas Doris Dörrie que aprendeu bem com o realismo italiano, deu um drible de classe no espectador emotivo acostumado com o neorealismo italiano. Corta e continua em Weilheim. Ultima cena. Após o enterro, os filhos se reunem ao redor de uma mesa e comentam o segredo que deveriam manter: a vergonha de ter um pai morto, num quarto de hotel do Japão, com uma jovem de 21 anos, e vestido de mulher. Pensando bem, um final ótimo. Essa Doris Dörrie é pessoa que causa constrangimento no meio cinematográfico, pois pensa bem, se a Sofia Coppola gastou 4 milhões de dólares para fazer uma bomba de filme sobre o Japão chamado Lost in Translation, e essa moça faz um filme ótimo - com atores conhecidos apenas na Bavária, cheios de contrapontos entre sensibilidade e imagens cruas - , quem no final das contas tem razão sobre essa ilusão que é o cinema?

Música do dia: Blue Alert. Madeleine Peyroux

http://www.youtube.com/watch?v=QMJMsIaRYDQ

The Squid and the Whale

Tanto se fala do filme que envolve Lula, acabei assitindo um bom filme chamado The Squid and the Whale. Em meados de 1980, Bernard, professor universitário e supostamente um escritor brilhante, é casado com Joan. O casal tem dois filhos Walt, um adolescente, e Frank, recém chegado na puberdade. É uma típica família de classe média urbana americana. Os pais eloquentes, dialógicos, lidos... e os filhos com os mesmos problemas de todos os filhos adolescentes. Ou seja, tudo vai mais ou menos bem, tudo é mais ou menos sublimado, até que Joan decide se separar de Frank.

Recapitulando, vai mais ou menos bem, tudo é mais ou menos sublimado, até que Joan decide se tornar escritora e passa a adquirir relativo sucesso, enquanto Bernard amarga o posto de Creative Writting Professor num College. Bernard não suporta o sucesso da mulher e para acabar de entornar o caldo, Joan passa a sair com vários vizinhos e amigos – sem obviamente Bernard saber.

O roteiro é excelente. A composição que dá voz a cada um dos personagens. Sendo assim, a princípio, o filho mais velho é quem mais ou menos quem encarna as desilusões de todos com o Bernard. A princípio, Bernard era o modelo de pai para o filho, intelectual, snob, racional e ponderado. Na briga dos pais é Walt quem fica do lado do pai, enquanto para Frank Bernard ainda é a imagem de Creonte. Gradualmente, com a convivência, este vai se dando conta que o pai é uma pessoa mesquinha, ciumenta e egosísta. A descoberta é dolorosa para o rapaz e acontece de maneira inusitada. Para o pequeno Frank as coisas tampouco são boas. O menino começa a beber e a presenciar cenas da mãe com o namorado, seu professor de tênis.

Walt compõe músicas e toca violão. A canção que ele compõe para sua apresentação na escola , descobre-se depois, que é Roger Waters. Plágio e puritanismo não combinam mesmo em Manhattan. A farsa é descoberta e a orientadora educacional o encaminha a um terapista, achando que o rapaz anda mal da cabeça. Nesse meio tempo o pai, acaba se envolvendo com uma de suas estudantes, pela qual Walt também tem uma queda – chegando a deixar a namoradinha na esperança de que a namorada do pai lhe desse uma chance. Na frente do analista, Walt não está muito a fim de falar. O analista insiste. Walt conta uma estória sem pé nem cabeça sobre uma visita com sua mãe ao Museu de História Natural, quando ele tinha seis anos. No Museu havia uma enorme baleia devorando uma lula gigante. Contando a estória Walt se dá conta de que era a mãe que sempre estava com ele e consequententemente se dá conta de algo mais problemático que era a eterna ausência de um pai que ao sempre racionalizar cada passo de sua família acabou criando filhos sem muita conexão com o mundo. Se dá conta da ausência paterna em momentos fundamentais de sua vida. O analista não entende nada da estória, e só Walt e cada espectador do filme se dão conta do ápice da estória. A partir deste momento, Walt passa a encarar o pai com outros olhos e tudo piora quando pega Bernard forçando uma barra com a aluninha. Enfim, um filme bom com uma estória e roteiro bem amarrados. Eh filme que vale a pena ser assistido, pois fala de separação, ciúmes, filhos, guarda de filhos, recomeços e todas as mesquinharias que afloram na separação, mas sem as velhas conclusões pré-fabricadas. Pois no fundo, a grande sacada deste drama-comédia se centra na idéia de que mesmo que Bernad e Joan tenham se separado, não significa que nada deu certo Joan, Bernard,Walt e Frank.

Aliás, hoje é dia de Fellini de quem falo pouco, pois do sagrado é melhor mantê-lo. Se vivo, faria 90 anos.

Música do dia. La Strada. Nino Rota

Hedda Gabler

Hedda Gabler é mais uma das geniais peças de Ibsen que retrata a vida doméstica ao redor de famílias com mais esqueletos a esconder que closets a comportá-los. Hedda, a protagonista, é gente fina, moça de família boa, filha de um general aristocrata. Tudo bem, reconheço, a moça, casada com Jorgen Tesman, tem a cabeça meio fraca e fica claro desde o início que ela não o ama, continuando casada apenas por algum motivo relacionado a uma gravidez – ou por um compromisso moral decorrente de uma gravidez perdida, algo assim. Há uma diferença bastante sutil entre a peça escrita e a versão televisiva que assiti com Ingrid Bergman no papel de Hedda. A versão de 1963 que assisti sofreu algumas modificações pois Ingrid Bergman, ainda que exuberante, já estava com quase cinquenta (trema ou não) anos. Assim, a versão original de Hedda e Jorgen recém casados sofreu alterações significativas.

Tesman é um acadêmico que apesar de frágil e submisso, mantém boas relações em seu meio acadêmico. Isso abre as portas mas não o resgata de sua mediocridade e falta de talento. Ambiciona um passo adiante ao enquadramento da escrita monográfica, mas o que consegue é apenas o favorecimento pessoal no seu meio viciado e corporativo graças a sua boa relação com o juiz Brack, velho amigo da família. Casada com um banana, Hedda Gabler vive num vazio sem fim até que o retorno de Ejlert Lovborg a Oslo, traz esperanças a sua vida e um certo tormento para a vida do casal. As recentes publicações de Lovborg trazem-lhe sucesso e prestígio. Parte deste sucesso se deve a Thea Elvsted, amiga dos tempos de escola de Hedda. Thea havia deixado seu marido para viver com Lovborg e o estigma de divorciada a tornava mais obstinada na procura pela perfeição de seu amante, por isso além de ser sua mais competente e crítica revisora, é a mulher que maternalmente mantém Ejlert na linha.

O final… Assita a peça.

Recentemente, Karl Erik Schollhammer da PUC do Rio de Janeiro, organizou um livro interessante sobre o impacto da obra de Ibsen no Brasil. Alguns artigos mostram o peso e o impacto das primeiras montagens de Hedda Gabler no Brasil retratando a protagonista ora como uma Minerva vingativa, ora como uma das primeiras protagonistas representantes do feminismo. Na primeira montagem brasileira de 1907, Eleonora Duse encara o papel de Hedda no Teatro Lírico na rua da Guarda Velha - atual Avenida 13 de Maio. Havia uma série de fatores que faziam de Ibsen persona non grata no ambiente intelequituau do Rio de Janeiro. No fundo o que fica claro é que podiam vir as atrizes italianas que fossem, encenar os clássicos que fossem, o público carioca gostava mesmo é da opereta que adaptava Rigolettos e Mme. Butterflies para a solução fácil da vida cotidiana. Montadores e diretores modificavam as cenas que ferissem os costumes. Críticos queriam peças com princípio meio e fim e de preferência que criasse estereótipos de fácil assimilação. Uma dessas críticas ferozes à obra de Ibsen vinha de outro dramaturgo, Artur Azevedo. Para Azevedo, a abundância de diálogos, no final, por exemplo, de Casa de Bonecas – montada em 1899, no Rio de Janeiro -, criava dificuldade de assimilação para o público. Evidentemente, que o criador de personagens memoráveis como o fazendeiro mineiro Eusébio, pai da moça enganada que sai do mundo ingênuo rural para o imoral e corrompido mundo urbano do Rio de Janeiro ( e de outros personagens que atendiam pelo nome de “o proprietário,” “o gerente,” Lola, a família do interior de Minas que chega a A Capital Federal a procura do rapaz que prometera casamento à filha...), é ainda hoje é lembrado e encenado pela profundidade de sua obra. Enquanto esse tal de Ibsen deve amargar algum panteão de literatos imortais lá naquele cafundó do Judas que é aquela Noruega, terra de exportadores de bacalhau e maus dramaturgos.

Tudo bem, eram tempos de Spencer, Sarcey, do Naturalismo e até de um certamente condenável mas presente eugenismo nas formas de ver o mundo, mas tanta confiança no próprio valor nacional e na infalibilidade das regras importadas de um Taine e de um Comte, fez com que os críticos expusessem seu exagerado cheiro de mofo.

A Doce Vida em Paris

A edição anterior da The New York Review of Books traz um artigo ótimo sobre o o ambiente cultural durante o regime de Vichy na França. Ian Buruma escreve um artigo sobre estes anos de ocupação alemã, afirmando que ao menos para uma fatia da classe média culta e privilegiada a opressão nazista era algo tão distante, que poderia-se quase dizer que nem sequer fosse sentida. Os cafés de Paris continuavam cheios, as pessoas continuavam impecavelmente bem vestidas, muitos artistas mantinham uma vida cotidiana normal, e até os bordéis de luxo continuavam operando de maneira satisfatória para a nova clientela alemã que circulava pela cidade em seus uniformes engomados.

A análise de Buruma não representa nenhuma novidade conceitual, Robert Darton e o próprio Simon Schama já dividiam estes pontos de vista há pelos menos duas décadas. Mas é sempre interessante perceber como o autor, pautado em biografia sólida, vai desconstruindo um mito muito caro aos franceses de que todo o pariense fez parte da resistência. O argumento para sustentar seu ponto de vista é muito sólido e parte de uma premissa bastante irrefutável: a alienação da normalidade.

Por exemplo, nos diários da estudante de literatura da Sorbonne Hélène Berr e de suas cartas trocadas com seu amigo Philippe Julian, havia uma intensa troca de idéias sobre Dostoievski, Balzac, Proust, Valéry, mas não havia quase nenhuma referência à ocupação alemã a não ser quando se falava da comida escassa – fato que, com boas conexões e dinheiro, tudo podia ser resolvido.

Partindo do universo privado para o público, Buruma segue chutando as canelas dos mitos da resitência. Herbert von Karajan era o maestro principal da German State Opera em Paris, as peças de Cocteau foram encenadas durante todo o período, mesmo ele sendo homosexual, bem como as de Sartre – que contavam sempre com a presença da oficialidade alemã. O autor chega a dizer que Camus recebia patricínio de Gerhard Heller, chefe da propaganda alemã mesmo quando todos sabiam que Camus e Sartre escreviam e reviam artigos da resistência. Ou seja, viver em Paris era até bom!

Cocteau, por exemplo, se dizia ‘apolítico’ e beliscava verbas públicas para a motagem de suas peças – mesmo tendo se oposto a prisão de seu amigo Max Jacob, que acabaria morrendo na prisão. Com a mesa postura, o fotógrafo André Zucca clicava e vendia suas fotos livremente para as revistas da moda. Até o bordel de madame Billy, L’Etoile de Kleber, frequentado por Piaf e por razões etnográficas pelo próprio Cocteau, funcionava sem grandes problemas.

Voltando ao ambiente privado, os diário de Hélène Berr, revelam pouco a pouco as sutilezas da técnica imortalizada por Borges, de omitir a palavra e recorrer à suas metáforas e perífrases. Berr era judia. Sua família foi presa e deportada em março de 1944. Paris seria liberada em agosto. Mas Hélène já se encontrava em Auschwitz, sem saber ao certo do destino dos pais, que já estavam mortos. Meses depois, contrai tifo e morre.

Meses antes, ela transcrevera em seu diário um poema comovente de Keats sobre seu medo de sentir suas mãos frias:

This living hand, now warm and capable

Of earnest grasping, would, if it were cold,

And in the icy silence of the tomb,

So haunt thy days and chill thy dreaming nights

That thou would wish thine own heart dry of blood....

Of earnest grasping, would, if it were cold,

And in the icy silence of the tomb,

So haunt thy days and chill thy dreaming nights

That thou would wish thine own heart dry of blood....

Naquele momento, ainda tinha esperança de encontrar seu namorado, o estudante de filosofia, Jean Morawiecki, que partira para a Africa a fim de unir-se à resistência.

Nos diários de seu amigo Philippe Julian, encontra-se as emoções extremas que o impacto da notíca de sua morte causou. Buruma, o autor, refuta o argumento da alienação de Hélène Berr. Para ele, ela tinha a plena consciência da precariedade de sua liberdade, mas por ingenuidade ou licença poética, preferia se manter positiva em relação à vida.

Este é um daqueles artigos bem escritos, que incomodam a memória quando se pensa que na anormalidade tudo é normal, e pior ainda, que na normalidade tudo está na mais perfeita ordem...

Genial

Alexander Nevsky

Eisenstein foi um grande diretor. Produziu uns quatro ótimos filmes até 1927 (nominadamente A Greve, Outubro: os dez dias que abalaram o mundo; incluo o Que viva México e o inigualável O Encouraçado Potemkin), nesse meio tempo foi para Hollywood onde conheceu Chaplin e tentou fazer alguns filmes com os suínos capitalistas bebedores de coca-cola. Mas sua carreira não decolou por motivos que intuo estarem relacionados com a mitologia em torno a seu nome.

Depois dessa fase, Eisenstein virou um daqueles diretores com o que eu chamo de Complexo de Norma Desmond. Ou seja, funciona sem audio. Prova disso é o seu Alexandre Nevsky, que revi há poucos dias para refrescar a memória. Revi, por que há dias atrás me caiu nas mãos uma transcrição de um dos discursos do nosso Guia Genial dos Povos, de novembro de 1941. Meses antes, em junho, a Alemanha, no contexto da Operação Barbaroxa, atacara a União Soviética, anexando parte do territorio polones, na esfera de influência russa desde 1939. A Alemanha supostamente era signatária do pacto Pacto Molotov-Ribbentrop de não-agresssão, mas o rompeu corda dando o primeiro passo para a derrota.

Depois dessa fase, Eisenstein virou um daqueles diretores com o que eu chamo de Complexo de Norma Desmond. Ou seja, funciona sem audio. Prova disso é o seu Alexandre Nevsky, que revi há poucos dias para refrescar a memória. Revi, por que há dias atrás me caiu nas mãos uma transcrição de um dos discursos do nosso Guia Genial dos Povos, de novembro de 1941. Meses antes, em junho, a Alemanha, no contexto da Operação Barbaroxa, atacara a União Soviética, anexando parte do territorio polones, na esfera de influência russa desde 1939. A Alemanha supostamente era signatária do pacto Pacto Molotov-Ribbentrop de não-agresssão, mas o rompeu corda dando o primeiro passo para a derrota.

No tal discurso, o grande Stalin, Guia Genial dos Povos, falava para o Conselho do Povo na Praça Vermelha. Evocava, neste que seria o 24 aniversário da Revolução de 1917, os tempos mais difíceis, como em 1918, no primeiro aniversário da Revolução, quando ¾ de todos domínios russos estavam nas mãos de intervencionistas; quando tinham perdido a Ucrânia, o Cácaso, a Asia Central, os Urais, a Sibéria, e o este distante; quando nao tinha a Red Squad nem a Red Brigade. Era 14 Estados conta a Russia. [sic]

O estrategista falava: […] Hunger and poverty reign in Germany. In four and half months of war, Germany has lost four and a half million soldiers. Germany is bleeding white; her manpower is giving out. A spirit of revolt is gaining possession not only of the nations of Europe under the German invaders’ yoke, but of Germans themselves, who see no end to the war.

E fechava com a evocação que me fez rever este filme de Eisenstein:

Be worthy of this mission! Let many images of our great ancestors - - Alexander Nevsky, Dimitri Donskoi, Kusma Minin, Dmitri Pzharski, Alexander Suvorov, Mikhail Kutuzov inspire you in this war!

Let the victorious banner of the great Lenin fly over our heads!

Utter destruction to the German invaders!

Death to the German armies of occupation!

[…]

Minha ignorância sobre a história russa é brutal, mas no fim do discurso Stalin evoca o príncipe Alexander Nevsky, um herói russo da alta idade média – lembrei na hora do filme do Eisenstein que assisti na época de faculdade.

Muitos dizem que o filme de Eisenstein era propaganda anti-nazista de Estado. Há algo sim. Alexander Nevsky é o grande líder que atende os anseios da população de Novgorod para que este expulse os Cavaleiros Teotónicos. O maniqueísmo é evidente. O bispo dos Cavaleiros Teotônicos, usava claramente uma suástica. Os cavaleiros Biotônico Fontoura, são barbudos e maus, e em contrapartida os russos são bons e dignos de atitudes grandiosas. Prova disso é que os Teotônicos, comandados por Hermann von Balk, o Grão mestre da Ordem Teotônica, são aprisionados por um Alexander após perderem a batalha sobre as águas geladas do Lago Chudskoe e recebem o beneplácito de Alexander, que liberta os prisioneiros e deixa o povo deliberar sobre o destino do general inimigo. A patuléia, evidentemente, opta pelo linchamento.

O filme pode até ter sido usado como propaganda pelo DIP de Stalin, mas cronologicamente o filme é terminado antes do Pacto Molotov-Ribbentrop. Das duas uma, ou Eisenstein tinha poderes premonitórios, ou tinha informação privilegiada sobre as cláusulas secretas do acordo que envolviam a Polônia.

Em todo o caso, é impressionante como nada empolga nesse filme de culto a personalidade. O roteiro, apesar de bom é ufanista. O audio horrível. As legendas, requerem quase um exercício de intuição metafísica do primata que decide assitir este filme. A edição patética. Nem sequer a música de Sergei Prokofiev empolga. Evidentemente, que eu digo isso por que eu não vivo na Rússia de Stalin. Eu lá sô bobo!

Música do dia: Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26

http://www.youtube.com/watch?v=M47voXICiNg

Música do dia: Piano Concerto No. 3 in C major, Op. 26

http://www.youtube.com/watch?v=M47voXICiNg

Nunca disse que o homem cordial é bonzinho - Sergio Buarque

Como no jogo do bicho, vale o que está escrito. No Haiti, já se fala em 30 mil mortos.

Interessante acompanhar o que está escrito nas manchetes dos jornais e comparar, por exemplo o enfoque que o New York Times dá à tragédia e o que O Globo prioriza.

O NYT fala na devastação do país, na busca de desaparecidos haitianos, nas vítimas haitiana, nos esforços conjuntos para reconstruir serviços básicos do Haiti, como hospitais e até mesmo a torre de navegação do aeroporto de Port-au-Prince...

Interessante acompanhar o que está escrito nas manchetes dos jornais e comparar, por exemplo o enfoque que o New York Times dá à tragédia e o que O Globo prioriza.

O NYT fala na devastação do país, na busca de desaparecidos haitianos, nas vítimas haitiana, nos esforços conjuntos para reconstruir serviços básicos do Haiti, como hospitais e até mesmo a torre de navegação do aeroporto de Port-au-Prince...

... e O Globo, na versão online, também fala do Haiti, mas de outra maneira...(a versão em papel é algo pior)

As vezes a teoria do homem cordial - que de cordial tem quase nada - do Sergio Buarque de Holanda, me causa certa acidez de estômago, e chega a me dar vergonha de ter de explicar a amigos estrangeiros essas coisas que passam quase despercebidas...

Nota. O site da Cruz Vermelha Internacional está aceitando doações.

Telefone 1-800-733-2767.

Revanchismo ou Revisionismo

A atual discussão em torno ao Programa Nacional de Direitos Humanos, que determina a criação até abril de 2010 de uma comissão suprapartidária para examinar as violações de Direitos Humanos praticadas pela repressão militar de 1964 a 1985, está interessante. O problema é que em 28 de agosto de 1979 o presidente Figueiredo – diga-se tristemente: o terceiro presidente de que tenho memória política – sancionou a Lei da Anistia colocando uma pedra jurídica pesada no assunto.

De uns anos para cá a sociedade civil se mobilizou no sentido de mover essa pedra. O Presidente da República anterior bem que tentou. Criou uma forma de compensação monetária para as vítimas. Como tudo que envolve o tema gera um debate muitas vezes irracional, aceito até que se discuta sobre valores e montantes, jamais sobre os méritos. Jamais sobre os méritos. O desdobramento lógico da questão é a abertura ampla dos arquivos e a investigação da Comissão Nacional da Verdade. Obvio.

Não sei se Darcy Ribeiro estava certo ao dizer que o Brasil é um país aos trancos e barrancos. Mas sei que se estivesse vivo diria que esta Lei de Anistia junto à emenda Dante de Oliveira foi nosso Pacto de Moncloa aos trancos e barrancos, pois em 1979, na ocasião do sancionamento, não houve desmantelamento dos órgãos de repressão, e além disso, muito pior, criou-se logo uma democracia às pressas, rapidinho, pois alguém decidiu que o Brasil não tinha mais tempo de olhar para trás. Como bem disse Daniel Aarão Reis, foi o que foi possível ser acordado.

Posso estar enganado, mas o debate delicado que nos acompanhará até abril, ou até a caída de algum Ministro, se centra em duas correntes. Uma que dá conta de que a Lei de Anistia era uma lei recíproca, ou seja, ‘beneficiava’ – perdoem pelo eufemismo - torturadores e torturados, igualando vítimas e algozes de maneira desonesta. A outra, que a lei não previa explicitamente a anistia dos torturadores já que estes juridicamente não sofreram condenação formal.

No fundo, os historiadores sabem que revanchismo e revisionismo, por seus extremos absolutos, são dois elementos perigosos em se tratando de História. O primeiro, por razões óbvias, cria distorções sérias. O segundo implica numa forma bastante parcial de história que inclui no estudo do campo os vícios e distorções da prática do agency, muito cara à historiografia americana.

Posso estar enganado, mas o debate delicado que nos acompanhará até abril, ou até a caída de algum Ministro, se centra em duas correntes. Uma que dá conta de que a Lei de Anistia era uma lei recíproca, ou seja, ‘beneficiava’ – perdoem pelo eufemismo - torturadores e torturados, igualando vítimas e algozes de maneira desonesta. A outra, que a lei não previa explicitamente a anistia dos torturadores já que estes juridicamente não sofreram condenação formal.

No fundo, os historiadores sabem que revanchismo e revisionismo, por seus extremos absolutos, são dois elementos perigosos em se tratando de História. O primeiro, por razões óbvias, cria distorções sérias. O segundo implica numa forma bastante parcial de história que inclui no estudo do campo os vícios e distorções da prática do agency, muito cara à historiografia americana.

Em todo o caso, uma entrevista elucidativa do Miguel Conde.

http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2010/01/09/historiadores-discutem-revogacao-da-lei-de-anistia-255996.asp

Assinado no último dia 21 de dezembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Programa Nacional de Direitos Humanos determina a criação até abril de 2010 de uma comissão “plural e suprapartidária (...) para examinar as violações de Direitos Humanos praticadas no contexto de repressão política” de 1964 a 1985. Além disso, ordena também a criação de projetos de lei propondo a “revogação de leis remanescentes do período 1964-1985 que sejam contrárias à garantia dos Direitos Humanos ou tenham dado sustentação a graves violações”. Os comandantes militares pressionaram o presidente para rever os dois pontos do Programa, em particular o último, interpretado como uma brecha para uma possível revogação da Lei da Anistia, sancionada em 28 de agosto de 1979 pelo presidente Figueiredo. Lula deixou a decisão para depois das férias, mas a discussão chegou às páginas de jornais e divide opiniões, inclusive entre pesquisadores do tema. Dois dos principais estudiosos da ditadura brasileira, os historiadores Daniel Aarão Reis e Carlos Fico têm opiniões divergentes sobre uma possível revisão da Lei de Anistia. Para Reis, a lei já foi revista em vários pontos, e os militares que participaram de políticas de repressão e extermínio devem agora ser processados, principalmente pelo efeito pedagógico que isso teria para a sociedade brasileira. Já Fico diz que iniciativas como a Lei dos Desaparecidos, de 1995, foram uma ampliação e não uma revisão da Lei de Anistia, e que processar os agentes da ditadura seria tentar refazer a História. Ambos defendem, no entanto, a abertura dos arquivos da ditadura (em particular os dos órgãos de inteligência militar) e são favoráveis a outros pontos do Programa Nacional de Direitos Humanos, como a criação de uma Comissão Nacional da Verdade — com a ressalva de que ela deve ter uma orientação pluralista.

Ex-integrante do grupo armado MR-8, como historiador Reis tem trabalhado para desfazer a imagem romântica dos grupos revolucionários de esquerda, sublinhando que seus projetos eram ditatoriais. Apesar disso, ele e Fico concordam que a ditadura poderia ter combatido as ações armadas dentro da lei, e que não o fez porque tinha um plano mais amplo de repressão.

O Brasil deve rever sua Lei de Anistia?

DANIEL AARÃO REIS: Em primeiro lugar, cabe uma avaliação da Lei de Anistia. Há muitos que sustentam que a Lei é recíproca, e há outros para quem a Lei não prevê explicitamente a anistia dos torturadores. Penso que a Anistia, embora não em seus termos jurídicos, politicamente foi uma lei que abrigou tanto os opositores da ditadura quanto os que em nome da ditadura praticaram atos criminosos. Foi o que eu chamaria de um pacto de sociedade que houve em 1979, uma conciliação apoiada pela imensa maioria, ainda que não de maneira satisfatória para muitos. Alguns setores mais radicais, dos quais eu fazia parte, exigiam uma anistia ampla, geral e irrestrita, e também o desmantelamento dos órgãos de repressão, mas esse programa não foi contemplado pela Lei. Desde então colocou-se o problema da revisão da Lei de Anistia.

CARLOS FICO: A Lei de Anistia foi o principal componente da transição brasileira para a democracia. Havia consciência clara entre os parlamentares que a menção aos “crimes conexos” era sim um perdão aos torturadores. Considero que essa menção foi posta ali de maneira dúbia para resguardar não só os torturadores, mas todos os militares, inclusive os generais, que foram responsáveis por uma série de graves irregularidades. O regime militar não teria aceitado de maneira nenhuma a não inclusão desse perdão.

Vocês dois enfatizam a ideia de uma negociação, e de que a Lei foi então o acordo possível naquele momento...

REIS: (Interrompendo) Eu queria fazer uma retificação, Fico. Você usou a palavra perdão. Acho que a palavra mais adequada é esquecimento.

FICO: É, sim.

REIS: Por que você pode esquecer sem perdoar. Nesse sentido, o pacto de sociedade propunha o esquecimento...

FICO: A anistia mesmo. Mas o dado curioso é que você não pode anistiar quem não foi condenado. O curioso nessa história é que a anistia aos torturadores é completamente exótica, porque eles não foram jamais presos ou condenados.

Completando a pergunta: os dois dizem que a Lei foi o acordo possível naquele momento. Nas circunstâncias atuais, ela deve ser revista?

REIS: A partir da aprovação da Lei começou a luta pela revisão da Lei, e ela já foi revista em muitos de seus aspectos. Os presos que já tinham sido julgados não eram contemplados pela Anistia. Então reviu-se a Lei de Segurança Nacional e reduziu-se drasticamente as penas para que todos saíssem, o que já foi uma forma de revisão. Depois em 1988 a Constituição, e finalmente as Leis da Reparação, com o Fernando Henrique Cardoso. A Lei já foi revista aqui, como em outros países da América Latina. O argumento de que isso poderia desestabilizar o país é falso. O importante neste momento é ver até que ponto a revisão da Lei deve incluir uma discussão sobre a adoção da tortura como política de Estado. Aqui eu marco minha diferença com os ministros Paulo Vannuchi e Tarso Genro, que fazem questão de não implicar as Forças Armadas na política de tortura. Eles dizem sempre que foram algumas dezenas de militares que praticaram excessos. Isso é uma distorção da História. O valor da revisão atual está na possibilidade de a sociedade discutir a adoção da tortura como política de Estado no Brasil. Isso abre uma discussão mais geral sobre a história do país. Em 50 anos, esse país teve dois regimes usando tortura como política de Estado. Pouca gente fala que isso aconteceu no Estado Novo. E eu temo que daqui a 30 anos pouca gente esteja falando que a ditadura brasileira fez isso.

FICO: Concordo que não há a menor chance de uma desestabilização do regime. A discussão sobre a Lei de Anistia já está acontecendo. Há no Supremo Tribunal Federal uma ação iniciada pela OAB que mais cedo ou mais tarde será julgada. Há a proposta de interpretar a Lei não contemplando os torturadores. É com essa interpretação que eu não concordo. E acho isso ineficaz do ponto de vista de enfrentarmos a verdade sobre a ditadura. Há muitos caminhos possíveis, eficazes, legítimos, que podem ser trilhados. Nós temos que nos empenhar por exemplo em conseguir que esses comandantes militares sejam enquadrados diante da lei e obrigados a transferir para o Arquivo Nacional os três arquivos que faltam, do CIE, Cenimar e Cisa (siglas dos três centros de informações militares). O Brasil tem o maior acervo documental dos países do Cone Sul em relação à ditadura, mas ainda faltam esses três, que são os essenciais. E nós temos quase certeza que eles existem, por uma série de razões. Esse tipo de questão é muito mais importante.

Mas o projeto não fala exatamente em outra interpretação da Lei de Anistia. Ele cria um grupo de trabalho para discutir com o Congresso Nacional “legislação propondo a revogação de leis remanescentes do período 1964-1985 contrárias à garantia dos Direitos Humanos”.

FICO: O projeto é ambíguo. Ele propõe a remoção do entulho autoritário, mas lá pelas tantas menciona a possibilidade de propor a discussão de leis que contrariem normas internacionais, que é o principal argumento de quem quer rever a Lei de Anistia, já que a tortura é um crime imprescritível. Ele deixa margem para dúvida.

O senhor fala da Anistia como uma coisa que passou e por isso não deve ser alterada...

FICO: (Interrompendo) Passou não, a Anistia é um processo. Eu aliás diria que houve uma ampliação, e não uma revisão da Anistia.

Mas eu queria enfatizar uma diferença nas argumentações dos dois. O senhor usou a expressão “refazer a História”, dando a ideia de uma coisa que já foi feita e na qual não se deveria mexer. Já o Daniel enfatizou uma permanência, a permanência da tortura como política de Estado no Brasil...

FICO: (Interrompendo) Eu não acho que não se deva mexer, pelo contrário. Acho que o caminho mais adequado são outros. Por exemplo, a abertura dos documentos. Os governos do Fernando Henrique e do Lula foram fundamentais. O Fernando Henrique com a criação da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, e o Lula que fez com que o Brasil se tornasse o detentor do mair acervo documental sobre as ditaduras na América Latina. Temos avançado, e um caminho legítimo é o dessa Comissão de Verdade. Especialmente se ficar claro que não se trata de revanchismo. Muitas comissões de verdade se chamaram comissão de verdade e reconciliação.

REIS: Em 1979, a Lei de Anistia foi expressão de um pacto de sociedade. Mas a partir daí se dá uma transição que não tem regras, não tem padrões. Você tem certos países em que essa comissão de Justiça, ou Verdade, é imediata. Caso por exemplo do regime do apartheid na África do Sul. Já a França levou quase 50 anos para começar a admitir que o colaboracionismo com os nazistas tinha sido amplo. Isso foi muito doloroso. Não há um procedimento usual. Os pactos de sociedade evoluem com o tempo. O pacto de 1979 envelheceu. Era compreensível naquele momento, em função do pensamento predominante, mas me parece que hoje a sociedade brasileira é capaz de enfrentar essa questão.

Vocês concordam sobre a importância do acesso aos arquivos, mas discordam quanto a processar os militares. Por que os julgamentos são importantes, na sua opinião?

REIS: Para mim, a questão central é discutir a política como tortura de Estado, fazer a sociedade brasileira pensar nisso. Mas me parece também importante processar os torturadores. Porque eles cometeram crimes contra a Humanidade, e esses crimes são imprescritíveis segundo tratados que o Brasil assinou. Revanchismo é um termo que se aplicaria se alguém quisesse pegar os torturadores e fazer com eles o que eles fizeram com os opositores da ditadura na época. Não conheço ninguém em sã consciência que proponha que eles sejam presos, não sejam julgados. O que se está propondo é esclarecer a situação, dando a eles todo direito de defesa. Mas eles não podem ser comparados aos torturados. Os torturados foram perseguidos, presos, condenados, mortos, exilados, enquanto eles não sofreram nada. É preciso julgá-los. É isso que se quer agora, seria pedagógico para a sociedade brasileira, para que essas coisas não se repitam. A melhor maneira de ser capturado por uma tradição é não compreendê-la.

FICO: Os comandantes militares estão cometendo um erro enorme persistindo nessa atitude acovardada, defensiva, de não reconhecer o erro, ficar retendo documentos. Eles deveriam reconhecer em termos institucionais e históricos esse erro, e se desculpar por ele. Isso seria um passo importante para tornar as Forças Armadas mais dignas diante da sociedade brasileira. O Estado brasileiro reconheceu sua responsabilidade em relação a esses crimes de tortura e assassinato, mas as Forças Armadas até hoje não reconheceram.

O GLOBO fez uma pesquisa no site perguntando aos leitores o que eles achavam dessa discussão. A opção mais votada era favorável à revisão, desde que fossem processados também os grupos de esquerda. O que vocês acham disso?

REIS: É fundamental informar a essas pessoas que os grupos de esquerda já foram processados. E muitos militantes, sobretudo os que foram presos, foram torturados e mortos. Reabrir o processo das pessoas que já foram processadas? Se alguém ainda falta ser processado nesse país são os torturadores.

FICO: Muita gente embarca na história contada pelos militares segundo a qual a polícia não tinha condições de enfrentar os grupos armados. Isso é conversa fiada. As pesquisas históricas mostram que o regime tinha toda condição de enfrentar as ações armadas dentro da legalidade. Por que isso não foi feito? Porque essa repressão violentíssima, de tortura e extermínio, não visava apenas as ações armadas urbanas e a Guerrilha do Araguaia, muito menos passeata estudantil. Foi um processo repressivo com uma abrangência muito maior.

REIS: Uma das justificativas das Forças Armadas para fazer a repressão foi que o Brasil vivia uma guerra, uma guerra suja onde não havia leis etc. Mas é evidente que o Brasil não viveu uma guerra. Aquilo fazia parte das expectativas de grupos revolucionários, dos quais eu participei, mas que em nenhum momento alcançaram ressonância social. O governo brasileiro tinha todas as condições de debelar aquele surto revolucionário sem recorrer à tortura como política de Estado. Tivemos no Brasil grupos que tentavam derrubar a ditadura não com ideais democráticos, mas para instaurar uma ditadura revolucionária. É bom que isso volte ao debate. Como também é importante que se diga que os integrantes desses grupos já foram julgados, condenados e torturados.

Nota. Tenho um carissimo amigo que sempre fecha seus emails com uma frase que não me saiu da cabeça hoje, desde que passei os olhos na entrevista: "O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos" (Simone de Beauvoir).

Sexo, drogas, lombo e arte

Em 1973 era publicado O Caso Morel. Rubem Fonseca tinha então 48 anos. Esta era a primeira novela de Fonseca. Publicar tão tarde uma novela despertou desconfianças da crítica especilizada. Para muitos, como o crítico Gerald Moser, a ousadia representou um desperdício. As palavras de Moser eram duras: In the end, the reader is left with a feeling of utter emptiness, however. It is a sad reflection on the life and literature of our times that a good writer would misuse his talent in this fashion. Provavelmente Moser e outros esperavam mais daquele que já havia escrito brilhantes livros de contos como Os Prisioneiros, A Coleira do Cão e Lúcia McCartney. Curioso é que não parece longe o tempo em que estes críticos estabeleciam moldes rígidos e exigiam critérios opostos de julgamento dos tipos poéticos e prosaicos de literatura. Estes perdendo-se pelo abuso e os primeiros pelo desuso.

Goste ou não, a estética de Fonseca é esta, e continua sendo a de um guia para quem quer conhecer uma cidade com seus persnagens neuróticos e violentos. Sua escrita tem uma visão de mundo pessoal, tão íntima das ruas do Rio de Janeiro que é capaz de traduzir a naturalidade de seus personagens. Tradução que encontra reflexo na mesma intimidade e semelhança que os respectivos personagens guardam com aqueles lidos em Vila-Matas e Montalban e que caminham pela Rambla, ou por aqueles que se escondem na sombria Praga de Kafka, ou pela européia Buenos Aires que Borges tentava ressuscitar nos sonhos de suas invenções.

O Caso Morel, conta a estória de Paul Morel, um fotógrafo preso pelo suposto assassinato de uma jovem de classe média carioca. Vilela, un doublé de detetive, escritor e ex-policial, é chamado por Matos pois recebe a incumbência de transcrever e organizar o livro que Morel pretende publicar contando a verdade sobre o ocorrido. Todos os capítulos são organizados basicamente por diálogos entre estes três.

Vilela, por razões pessoais, por um passado estudantil em comum com Matos, conhecendo seus princípios evasivos e sua lógica rígida, renega-se a dar-lhe a ler os manuscritos de Morel, pois sabe que a informação contida nos manuscritos dão conta de um protagonista cínico e neurótico entregue aos prazeres da vida a ponto de seu exagero hedonista levá-lo à degradação. Fatos que Matos jamais entenderia.

Em toda a sua narrativa, Morel mente, ou omite, ou dissimula. É um artista renomado, vive num meio de artistas, inveja e vaidade. Dissimular é quase que uma auto-defesa para uma personae como Morel. Interessante é que na forma como Fonseca conduz a trama, é possível com alguma imaginação perceber quando Morel advertidamente tenta iludir na tentativa de chocar seus futuros leitores. Nos seus escritos, Morel não esconde nada de sua relação com suas mulheres. Em sua tentativa de quebrar tabús, de ter todas as suas mulheres, concebe o projeto de viver com todas juntas num velho casarão em Santa Teresa. A tentativa de viver com todas sob o mesmo teto, definiu como família. Quase pareciam uma família. Jantavam, dividiam tarefas, faziam jogos, gravavam tapes com suas aspirações, cuidavam do filho de uma das moças como se fosse o filho de todos... uma família.

Uma de suas amantes mais difíceis, e pela qual Morel, talvez, esteja mais apaixonado é Elisa, uma socialite que apenas visita a casa sem necessariamente viver lá, pois apesar de extremamente insatisfeita com seu casamento, procura nas inúmeras relações amorosas, um sentido para a sua vida. A recusa de Elisa faz Morel sofrer. Numa cena meio patética, ainda no início da relação Morel contrata um amigo cineasta fracassado, para se fazer passar pelo astrólogo Khaiub e intermedia o encontro deste com Elisa. Ela percebe a farsa e deixa Morel só em seus pensamentos. Acreditando-se rejeitado por Elisa, Morel tece um dos mais cruéis pensamentos que eu já li.

Fiquei bebendo cerveja e depois fui para a cama. Quando Elisa ficar velha ela vai sofrer muito, pensei com satisfação. Resolvi saborear a minha longa vingança: a Grande Dama envelhecendo, as pernas afinando, enquanto aumentava a rotunda da flacidez abdominal; Elisa perde o equilíbrio e desaba na rua de pernas para o ar; vejo cair o cabelo ralo e seco pelo uso da tintura e surgirem rugas, queixo duplo, sebo nos seios, olhos empapuçados, burrice, medo, rancor, inveja, desespero, mesquinhez, mofo no hálito; ovário avariado; a enfermeira tira a dentadura de Elisa com medo de que ela a engula, na infecta cama do hospital de velhos; a catarata não a deixa ver os antigos retratos gloriosos; a memória de Elisa dói de maneira insuportável e ela sente frio nos pés. Dormi satisfeito.

E ela sente frio nos pés...

Uma das amantes de Morel, Heloisa Weidecker, aparece morta na praia da Barra da Tijuca a vinte de setembro de 1972. A vítima alimentava um diário onde narrava sua compulsão masoquista em detalhes. O diário, que vai parar nas mãos da polícia, entregue por uma das amantes, só complica ainda mais a situação de Morel, pois numa lógica meio tosca os investigadores, amigos e outras amantes, assumem que Morel, por seu comportamento violento, seria o natural assassino da amante. Morel em seus manuscritos cheios de sexo, mistério, alucinação e desespero, narra a cena duas vezes. A ambiguidade dos relatos de Morel, a recusa de Vilela entregar os manuscritos a Matos, a desatenção na leitura do laudo cadavérico, as falhas na investigação... todos os detlhes juntos fazem com que Paulo Morais, verdadeiro nome de Morel, pene. Mas graças à mórbida atração pela estória de Morel, inclusive chegando a penosamente admirar sua coragem afetiva, Vilela consegue ligar os fatos.

Marçal Aquino considera Rubem Fonseca um dos maiores escritores brasileiros vivos. Para mim, um entre alguns poucos. Fonseca certamente sabe ser funcional. Sabe controlar a linguagem, como diz e quando diz, como poucos, usando artifícios de diários, sonhos, flashbacks, transições... Em suma escreve bem demais. Tem um ritmo tão sincopado e uma velocidade de ação tão precisa que sua escrita é quase cinematográfica – curiosamente, as adaptações de sua obra sempre rendem filmes máomeno ineficazes.

Curiosidade: Alvaro Pacheco, na primeira edição de O Caso Morel, dá conta que “no momento [o autor] está trabalhando em outro romance denominado “A Nova Revolução” que a Artenova publicará em dezembro próximo. O romace seguinte de Fonseca só foi publicado em 1983, chamava-se A Grande Arte. Neste meio tempo, Fonseca só publicou, salvo engano, dois impressionantes livros de contos, Feliz Ano Novo e o Cobrador. Nesse meio tempo muita coisa aconteceu... Rubão, que entende de marquetingliterário literatura como ninguém, sabiamente recuou. Afinal, melhor o lombo que a posteridade. Prova isso a cada livro! (risos) Hoje em dia já até se deixa fotografar!

Foto: O riso sacana de Fonseca foi na International Book Fair de 2007, em Guadalajara.

é pasto, é pedra...

Os três mal-amados

(fragmento)

Joaquim:

O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome.

O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos.

O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas-curtas, meus raios X. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina.

O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos.

Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios: meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo-morto mas que parecia uma usina.

O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios de água.

O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome.

O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel.

O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso.

As falas do personagem Joaquim. "Os Três Mal-Amados", João Cabral de Melo Neto - Obras Completas", Editora Nova Aguilar S.A. - Rio de Janeiro, 1994,

(fragmento)

Joaquim:

O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome.

O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos.

O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas-curtas, meus raios X. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina.

O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos.

Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios: meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo-morto mas que parecia uma usina.

O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios de água.

O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome.

O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel.

O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso.

As falas do personagem Joaquim. "Os Três Mal-Amados", João Cabral de Melo Neto - Obras Completas", Editora Nova Aguilar S.A. - Rio de Janeiro, 1994,

Funâmbulo viver

Jean de Florette e Manon des Sources são dois filmes combinados de Claude Berri baseados nos dois tomos da obra L'Eau des collines, de Marcel Pagnol, publicada em 1963.

Entretanto, Pique-Bouffigue que é irmão de Florette de Berengere, amiga de infância de Papet. Por um amigo comum, Papet recebe em carta a notícia que também Florette morrera naqueles dias, mas que tinha um filho, coletor de impostos, que decidira vivar na casa. Antes que Jean (Gérard Depardieu), o sobrinho, chegasse, Ugolin vai até a casa e quebra suas telhas na tentativa de desencorajar os futuros residentes. O nome paterno de Jean é Jean Cadoret, mas Ugolin o chama de Jean de Florette, sem conhecer ao certo sua ascendência. Jean, logo de cara deixa claro que não quer vender a propriedade e que tem planos para tornar a terra produtiva, criando coelhos e plantando abóboras. Jean desconhece a nascente e de fato, nem poderia pois Ugolin e Papet cimentam o olho d’água. Papet, agindo como ogro, aconselha ao sobrinho se tornar amigo de Jean, ganhar sua confiança, dar-lhe conselhos desafortunados, agir de maneira que sua miséria se torne previsível. Aconselha-o a buscar àgua numa cisterna, dusa milhas distantes montanha abaixo. Um sacrifício impensável para a irrigação da terra. A princípio Jean tem sucesso, mas o estío chega e sua terra se torna seca, sua plantação mirra, seus coelhos morrem. O quadro desolador. Ugolin sabe que Jean está endividado, e gradualmente passa a beber demasiado. Aconselhado pelo tio, oferece-lhe dinheiro na tentativa de que a dívida se torne insustentável e que assim consiga a propriedade da terra. Jean então decide comprar dinamite e escavar um poço artesiano, maior e mais profundo. Na explosão Jean morre atingido por uma pedra.

Aimee e Manon são forçadas a deixar a fazenda que é comprada por Papet. Enquanto mãe e filha estão arrumando as malas, a filha pequena vê Papet e Ugolin desbloqueando a àgua do manacial. Ela desesperada grita. Os dois homens pensam se tratar de um pássaro. A primeira parte da ótima novela acaba, com todas as questões em suspenso.

Na segunda parte da obra, Manon des Sources, Manon - já é Emmanuelle Béart, não preciso dizer mais nada - está vivendo perto chácara Les Romarins, que tivera sido de seu pai. É uma criadora de cabras e passa parte de seu tempo lendo e aprendendo com o antigo casal de italianos, donos do poço onde o pai ia buscar àgua, como lidar com a terra. Ugolin Soubeyran é um próspero, rude e inculto produtor de flores. César continua manipulativo e agindo como ogro. Ela pastoreia pelas montanhas, dorme ao relento, caminha pelo campo com intimidade.

Ugolin, a vê banhando-se num rio. Certo dia, a moça banhava-se num córrego, secava-se ao sol tocando sua gaitinha e dançando, enquanto as cabras balindo ruminavam ao seu redor. Os seres são e nada mais. Ugolin compreensivelmente, fica alterado com os atributos poéticos daquela Alberto Caeiro de saias. O rapaz fará de tudo para conquistar o coração da moça que certa vez, procurando por um de seus ruminantes perdidos ouve a conversa de dois caçadores sobre as tramóias de Papet e Ugolin, e a omissão e o silêncio de toda a cidade sobre a morte de seu pai. Ugolin, com o apoio do tio, faz de tudo para conquistar a moça, mas esta se recusa, pois já há um professor de cidade que anda arrastando sua asa para ela. A moça então revolta-se contra os Soubeyran e fecha a passagem subterrânea de àgua que irriga a vila e boa parte das propriedades da região. As plantações secam. A seca leva a todos o desespero. As pessoas chegam a pensar que aquilo seria um castigo da Providência pela omissão no caso do pai de Manon. Pedem-lhe que participe da procissão que o cura organiza para pedir àgua ao firmamento. Manon participa da procissão, não sem antes acusar publicamente César e Ugolin pela morte de seu pai. A cena humilhante que se segue, Daniel Auteuil prova que é um grande ator. Ele faz uma última tentativa de pedir sua mão em casamento. Odiado e humilhado, Ugolin se enforca “terminando” com as esperanças de continuação da descendência dos Soubeyran.

Os quinze últimos minutos desse filme são de uma grandiosidade dramática sem igual. A morte de Ugolin destruiu Le Papet. Delphine, uma ansiã cega, que conhecera Florette, retorna para a vila. Descobre-se então que Le Papet tivera um romance com Florette antes de ir servir ao exército na Africa. Ela escrevera-lhe uma carta, nunca recebida por ele. Sem resposta ela se casa já grávida com um homem de Créspin. Delphine revela a Le Papet que Jean era seu filho. Numa incrível inversão do destino, Jean seria o filho que Papet sempre quisera. Consumido pelo remorso e desespero, Papet morre e deixa todas as suas propriedades para Manon, sua neta.

Conclusão. Um filme sem muitas inovações fílmicas. Diría até, uma forma de narrar bastante conservadora. Um novelão bem construído, bem amarrado do início ao fim. O fim conciliador, é bem verdade. Mas, um estória belissimamente contada.

Straight, No Chaser

Thelonious Monk: Straight, No Chaser é um documetário de 1998 produzido por Clint Eastwood e dirigido por Charlotte Zwering, uma mulher envolvida desde longa data com jazz e com o círculo de Miles Davis. Este é um dos grandes documentários que assisti nas últimas semanas. Conta a história de um dos maiores pianista de jazz americano da segunda metade do século XX. O primeiro do ano. Literalmente o primeiro. Guardei-o com carinho por todo Dezembro para assisti-lo no primeiro dia do ano.

Mostra um Monk o tempo todo enigmático. Na maior parte do tempo simpático, aprazível, mas ao mesmo tempo profundamente reservado e introspectivo. Um tipo difícilmente definível nas poucas palavras de um blog, num artigo ou numa biografia de 1000 páginas. Em se tratando de qualquer outro asunto que não fosse música, era um cidadão lacônico. Como se a única coisa que o motivasse fosse a música. Mas era um tipo espirituoso ao extremo. Certa vez, ensaiando num estúdio de NY, Count Basie observava-o atentamente. Monk terminou o ensaio e a caminho de casa com outros músicos disse, “Aquele babaca ficou me olhando o tempo todo, Sabe o que farei quando ele tocar? Vou ficar olhando para ele sem parar.” Os amigos nunca sabiam se ele estava realmente irritado ou fazendo troça. Noutra ocasião, um reporter, numa turnê na inglaterra pergunta-lhe que tipo de música Monk escuta. Ele reponde que escuta todo tipo de música. O reporter insiste. “Mr. Monk do you hear country music?” Monk fica calado. Não responde. O reporter insiste. “Mr. Monk do you hear country music?” Monk vira para um dos músicos perto dele e diz, pô, já respondi a pergunta, acho que esse otário não escuta.

Por sua economia verbal, era difícil para músicos, para os amigos e para as relações sociais em geral perceberem os sinais de esquizofrenia que rondavam sua personalidade há tempos. No documentário, seu biografo Leslie Gourse, autor de Straight, No Chaser: The Life and Genius of Thelonious Monk, afirma que no final da década de 70, Monk simplemente passou a recurar-se tocar. Abriu apenas uma exceção problemática para uma turnê em Londres. O grupo composto por Dizzy Gillespie, pelo grande saxofonista Sonny Sitt - que chegou a influenciar Coltrane - , e pelo Art Barkley, ficou meio irritado nos dias anteriores da estréia com Monk, já que este não liberava as partituras para o show. Chegaram a embarcar para a turnê, uma semana antes, sem as tais cifras. Todos já contavam com um fracasso brutal. Acabaram sendo conseguidas acidentalmente pelo produtor que as copiou pessoalmente e as distribuiu para a trupe. Em toda a turnê, apesar do entrondoroso sucesso, Monk não disse uma palavra. Era o começo do fim.

Assim que decide parar, Monk é internado num hospital psiquiátrico. Os diagnósticos são muitos. Esquizofrenia, bipolaridade, depressão maníaca... nada definia sua excêntricidade, sua rodadinha antes de sentar ao piano, seus câmbios bruscos de humor, seu olhar perdido ao conversar com o filho – aliás um momento emocionante do doc, quando T.S. Monk fala do pai. Assim que sai do hospital passa a viver com a baronesa Koenigswarter. Relação supostamente platônica. Monk, com o conhecimento da mulher, já tinha uma estória meio enrolada com a Baronesa Nica de Koenigswarter, herdeira dos Rothschilds, desde os anos 50, quando ela recém separada de um diplomata americano, retornara da Europa e se estabelecera em NY frequentando a noite jazzística. Fora ela quem supostamente cuidara de Charlie Parker nas últimas deste, e com Monk, se responsabilizara pela posse de substância estupefaciente, mais conhecida como pau podre, quando a poliça os pegou. Os músicos de NY precisavam de uma carteirinha de autorização para tocar em New York City. Músico de jazz era alvo fácil. Qualquer criminal record era uma dor de cabeça para qualquer músico, pois a tal carteirinha caía na malha da burocracia puritana. Nica de Koenigswarter assumiu a culpa e livrara a cara de Monk.

Sobeja efeméride

Em contrapartida, O Mito de Sísifo - livro escrito quando o autor tinha apenas 30 anos -, especificamente o último capítulo, ainda hoje me traz lembranças temerárias de que o lugar reservado para este estranho e absurdo lugar que é o mundo cotidiano, sem a faculdade da Razão, pode nos massacrar de maneira densa, lenta, precisa, aquiescente…

Imperdível é o debate entre Camus e Sartre sobre a alcunha de existencialista que os existencialistas impuseram àquele. Quem tiver tempo, sossego na alma ou pachorra, muito recomendo o livro Sartre and Camus: A Historic Confrontation, sobre os "debates entre o autor e o filósofo. Lembro-me que o Mais! Folha de São Paulo publicara alguns trechos traduzidos do debate acalorado entre um Sartre totalmente proselitista e um Camus evasivo e irascível.

Esperava que hoje Camus tivesse menos fãs que leitores.

Assinar:

Postagens (Atom)

-

Advirto-o a título de informação. Você está entrando na postagem mais visitada deste blog. "Leio os jornais para saber o que eles estão...

-

Ele desempenhou papel fundamental na história do cinema nacionale teve em seus braços as atrizes mais gostosas, como Sonia Braga, Kate Lira ...

-

Das coisas que se procura em vão na web, nem sempre o que debalde se encontra é o que infrutífero resulta. Por diletantismo apedeuta, própri...